O angolano que começou a escravatura nos Estados Unidos

Para muitos norte-americanos, em especial os do Sul, a palavra Angola é

sinónimo de uma das prisões com a pior das famas, conhecida pela «Alcatraz do

Sul», construída em 1901. Considerada uma das prisões de máxima segurança dos

Estados Unidos, a Penitenciária Estadual da Luisiana foi construída nos

terrenos de uma antiga plantação para onde vinham trabalhar escravos oriundos

dessa região africana.

Mas a mesma palavra Angola serviu para batizar uma outra plantação, no

norte do país, no estado do Maryland, em memória daquele que terá sido o

primeiro escravo angolano a pisar terras da América do Norte, no século XVII.

Pode-se dizer que António, ou Anthony Johnson, entrou nas páginas da

história dos Estados Unidos graças à sua tenaz personalidade, extraordinária

capacidade de trabalho e uma vontade inequívoca em trilhar e vencer todas as

curvas e as valas da vida. Mas o acaso acabaria por dar o empurrão definitivo

nesse sentido.

Jamestown

António, dito O Negro

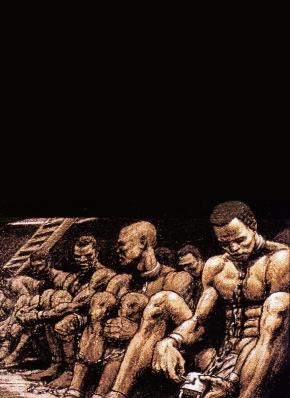

Em 1619, um jovem foi capturado por traficantes de escravos na região atual

de Angola e vendido a um comerciante ao serviço da Virginia Company, na

primeira colónia inglesa na América. António, O Negro, como era conhecido,

depois de chegar a Jamestown, a bordo de um barco holandês, foi vendido a

Edward Bennett, um plantador de tabaco inglês, para trabalhar na sua

propriedade, Warresquioake.

Segundo registos da época, em especial da House of Burgess, este terá sido

o primeiro grupo de africanos a chegar à Virgínia, como registou o colono John

Rolfe: «Por volta de Agosto último (1619) chegou um holandês que nos vendeu

vinte negros». Para além de António – o único que traz a referência a Angola –

chegaram no mesmo grupo uma mulher chamada Ângela e um homem, John Pedro, de

trinta anos, o que indica que também poderão ter a mesma origem.

O facto de António e os restantes africanos terem nomes cristãos poderá ser

um indicador de terem sido comprados na cidade de São Paulo de Luanda, onde

terão permanecido algum tempo. Os escravos vendidos na cidade para as Américas

embarcavam na baía e muitos eram capturados com a ajuda de naturais de Angola,

mestiços e mulatos, como retratou o escritor Pepetela no seu último livro A

Sul. O Sombreiro.

Este era ainda o tempo dos primeiros colonos de uma América virgem e

inocente, onde os seus poucos habitantes – europeus, índios, judeus, negros –

viviam pacificamente integrados na comunidade de Jamestown, fundada em 1607, na

então Colónia da Virgínia, regida por regras e leis muito próximas da tão

desejada Terra Prometida. Para se ter uma ideia, o censo de 1622-25 regista

vinte e três africanos a viver em Jamestown, descritos como criados e não como

escravos.

Antes de 1654, os africanos dos territórios da Virgínia e Maryland tinham

um estatuto mais próximo de trabalhadores contratados do que de escravos;

estavam ligados por um contrato com um período máximo de 12 anos, no final do

qual recebiam terras e utensílios agrícolas para se estabelecerem por sua conta

– onde e como quisessem.

A preocupação principal da coroa inglesa era conseguir gente disponível

para desbravar e povoar as vastas terras recentemente ocupadas e estabelecer o

máximo de colónias ao longo da costa leste do território americano.

António revelou-se um excelente trabalhador na plantação de Edward Bennett

e este não demorou muito a afeiçoar-se ao jovem recém-chegado. Como prova da

sua estima, Edward permitiu-lhe trabalhar um pequeno terreno junto das suas

terras, onde António começou também a cultivar tabaco, milho e a criar algumas

cabeças de gado, embora continuasse vinculado ao inglês pelo contrato de

trabalho.

Em março de 1622, a plantação de Bennett foi atacada por índios e 52

pessoas foram massacradas. Apenas António e mais quatro pessoas sobreviveram ao

ataque.

Nesse mesmo ano, uma nova leva de africanos chegou à Virgínia no navio

Margaret e António apaixonou-se por Mary, a única escrava dessa leva trazida

para trabalhar na plantação. António e Mary casaram-se e tiveram quatro filhos,

dois rapazes e duas raparigas, numa união próspera que duraria quarenta anos.

Documentos da época dizem que António não terá chegado a cumprir o contrato

até ao fim, tendo ganho a sua liberdade muito antes dos 12 anos estipulados e

comprado a liberdade da sua mulher. A primeira coisa que fez foi mudar o nome

para Anthony Johnson, adotando um novo apelido, sinal de que não era mais

propriedade de ninguém.

Depois de ganhar a sua liberdade, a família mudou-se para o interior da

Virgínia, para uma pequena quinta onde começou a criar gado.

De acordo com registos da época, Anthony e Mary eram respeitados na sua

comunidade e reconhecidos pelo seu «trabalho árduo e pelos serviços prestados»,

como ficou registado na declaração de um tribunal, a propósito de uma disputa

de terras. Ao longo dos anos, a ambição de Anthony não parou e o angolano

rapidamente se tornou um grande proprietário, ao adquirir 125 hectares de

terras para si e para os seus filhos.

A história da vida de António teria sido igual à de milhões de outros

negros levados para as Américas não fosse uma teimosia sua levada até ao

limite.

Anthony compra Casor

Cada vez mais próspero, Anthony decidiu contratar cinco trabalhadores e um

escravo africano, de nome John Casor, para trabalhar nas suas terras. Expirado

o prazo contratual, Anthony recusou libertar Casor, alegando que o tinha

comprado e não contratado. Este decidiu então pedir ajuda a um agricultor

branco local, chamado Robert Parker, reivindicando os seus direitos.

Revoltado, Parker decidiu dar apoio e proteção a Casor. O processo contra

Casor parecia não vir a ter um desfecho favorável e Anthony decidiu mudar de

estratégia: deu entrada no tribunal com um processo contra Parker, alegando que

este mantinha ilegalmente em seu poder e ao seu serviço um trabalhador que

ainda estava vinculado a ele, Anthony. Casor, por sua vez, tentava provar em

tribunal que era apenas um trabalhador contratado e não um escravo. Os juízes

coloniais ficaram sem saber como resolver o caso. Pela primeira vez os

tribunais da Colónia da Virgínia viam-se confrontados com uma situação em que

uma pessoa reivindicava para si outra pessoa como propriedade sua.

O tribunal decidiu a favor de Parker, libertando Casor, mas apenas

temporariamente, pois de imediato reviu a sua decisão e declarou que Casor

deveria retornar ao seu antigo dono, Anthony Johnson. E sendo Casor propriedade

de Anthony Johnson estava ao seu serviço para o resto da vida, como veio, de

facto, a acontecer.

Um precedente histórico

Para os historiadores norte-americanos, com esta decisão do tribunal,

Anthony Johnson ou António, o angolano, tornava-se o primeiro proprietário de

escravos da América. O tribunal abria assim um histórico precedente: Casor

tornava-se no primeiro indivíduo reconhecido pelas autoridades na América como

escravo, na Colónia da Virgínia, o que traria consequências terríveis para os

africanos nos três séculos seguintes.

Em 1653, um incêndio de enormes proporções destruiu a maior parte da

plantação da família de Johnson, obrigando-o a pedir ao tribunal uma isenção no

pagamento de impostos, pois mal tinham para viver. Dois anos mais tarde, talvez

fugindo aos vizinhos brancos hostis que lhe cobiçavam as terras, Anthony e

Mary, juntamente com os filhos John e Richard, mudaram-se para Somerset County,

em Maryland, a norte.

Aqui, na região ainda pouco povoada de Wicomico Creek, Anthony e a família

chegaram com 14 cabeças de gado e oito ovelhas. Arrendaram uma fazenda com 120

hectares (Tonies Vineyard), para cultivar tabaco, onde Anthony viveria até à

sua morte, em 1670. A viúva Mary viveria ainda por mais dois anos.

Mas apesar de ser um homem inteligente, trabalhador e dinâmico, aos olhos

dos outros Anthony nunca deixou de ser o que era: um homem negro. Logo após a

sua morte, a maior parte das suas terras foram anexadas por um agricultor

branco, aproveitando uma decisão de um tribunal local que dizia que «por ser

negro, Anthony Johnson não era considerado um cidadão da Colónia da Virgínia»,

e assim as suas terras passavam para as mãos da coroa inglesa.

Em 1677, John Johnson Jr., neto de Anthony e Mary, herdou os últimos 22

hectares do que restava das terras de Anthony e batizou a fazenda de «Angola»,

em memória à terra ancestral do avô, António. John Jr. não teve filhos e depois

de 1730 os registos da família de Anthony Johnson desaparecem por completo dos

arquivos.

Contrariando a ideia do proprietário de escravos negros ser exclusivamente

branco, o precedente aberto por Johnson – um negro proprietário de escravo

negro –, haveria de fazer alguma «escola» em alguns estados escravocratas do

sul dos Estados Unidos. A maior parte dos negros que escravizaram os seus

irmãos eram, na verdade, mulatos filhos dos proprietários brancos nas grandes

plantações.

Segundo um censo de 1830, a maioria dos negros livres proprietários de

escravos vivia no Estado do Luisiana e eram plantadores de cana-de-açúcar. Ao

todo, estes antigos escravos chegavam a possuir mais de 10 mil escravos nos

estados da Luisiana, Maryland, Carolina do Sul e Virgínia.

publicado originalmente na revista Africa 21, Março 2013

por Joaquim Arena

Retirado da Revista Buala

.JPG)

.jpg)

.jpg)

_Fev_2008.jpg)